桃園文學作家

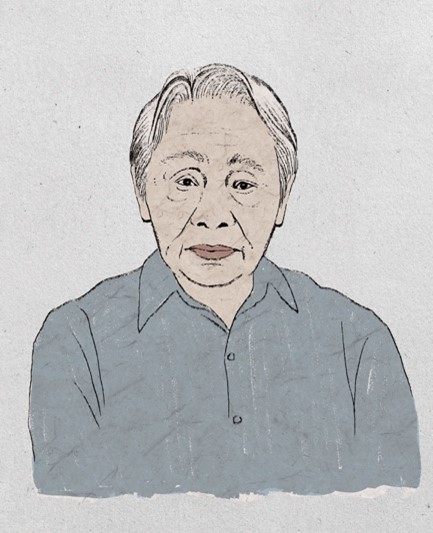

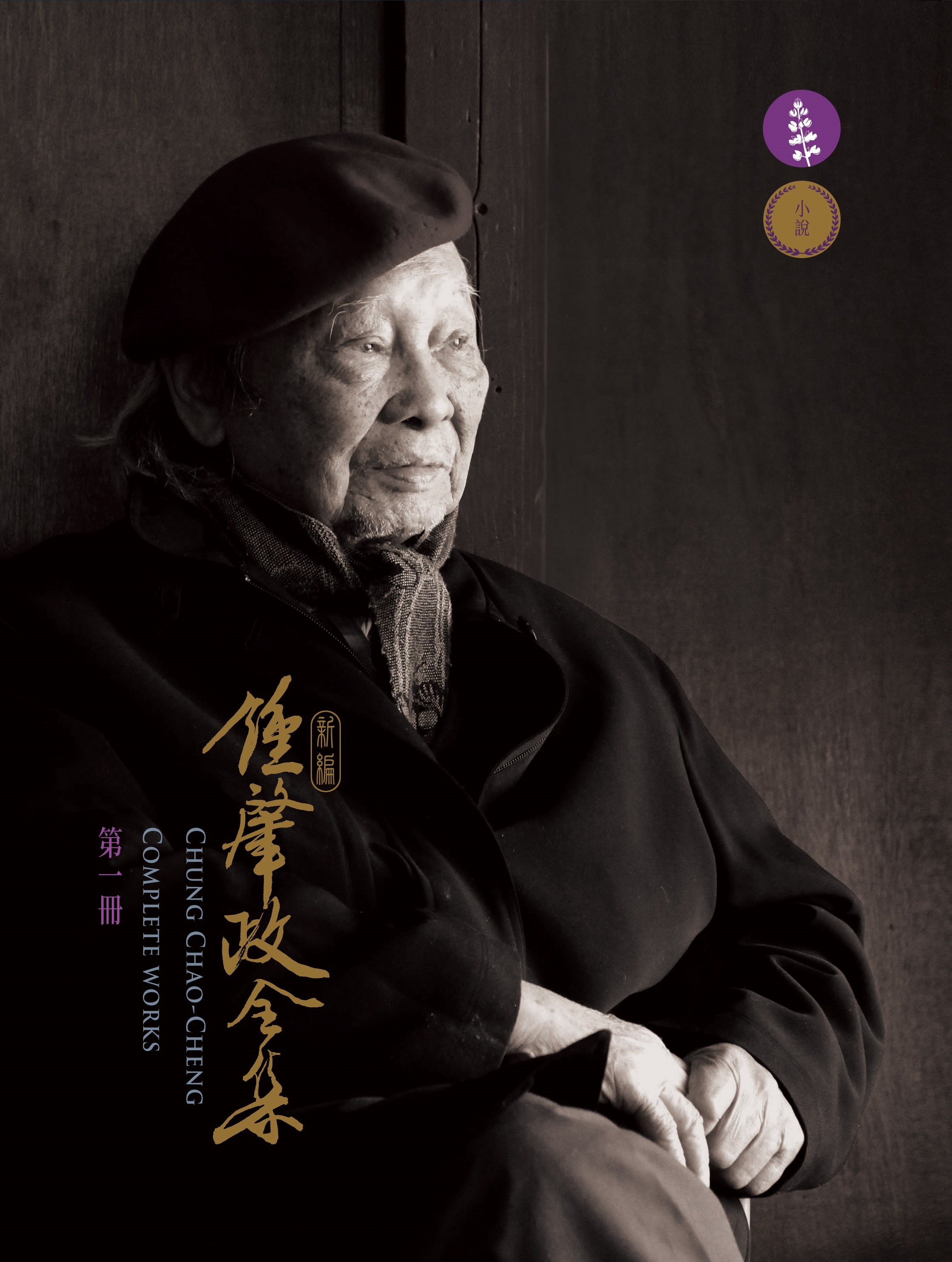

鍾肇政(九龍、鍾正、趙震、路加、路家)

- 出身地桃園市, 龍潭區

- 居住地桃園市, 龍潭區

鍾肇政(1925-2020)為壯闊長篇「大河小說」的開拓。 筆名有九龍、鍾正、路加、路家等。客籍,出生於日治時期臺灣新竹州大溪郡(今屬桃園市龍潭區)。曾任小學教師、東吳大學講師、臺灣客家公共事務協會理事長、總統府資政;又曾長期主持《臺灣文藝》編務及出任《民眾日報》副刊主編,推展臺灣文運貢獻卓著,被尊為臺灣文學之母,與賴和相互輝映。戰後開始學習中文,是典型的戰後第一代作家。作品以長篇小說為主,主要反映日據時代與光復前後臺灣人民的痛苦和抗爭,具有濃郁的鄉土情懷。曾得過中華文藝獎章,國家文藝獎等多項獎項。 林央敏《桃園文學的前世今生》列入「威權時期的第一代作家」。

作家小傳

彰化青年師範學校畢業,臺灣大學中文系肄業。曾任教師、《民眾日報》副刊主編、臺灣文藝雜誌社社長、東吳大學東方語文學系兼任講師、總統府資政、為臺灣筆會會長、臺灣客家公共事務協會理事長、臺北市客家文化基金會董事長,1957年曾發起《文友通訊》(1957年4月~1958年9月)。專事寫作,並為寶島客家廣播電臺董事長。

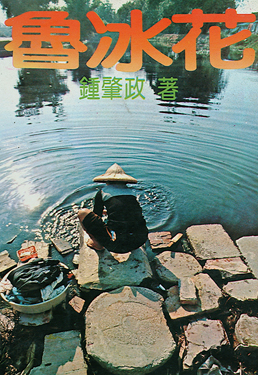

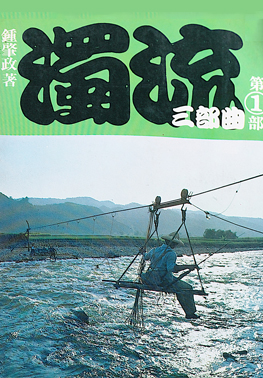

是臺灣重要的客籍小說家,被譽為「臺灣文學之母」。他一生創作不輟,以《魯冰花》、《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》等作品享譽文壇。除了文學創作,鍾肇政也積極參與社會運動,推動客家文化保存和臺灣民主化進程。他為團結本土作家,於1957年發起《文友通訊》刊物,並舉辦文友聚會。創作文類以小說為主,兼及論述、散文、傳記。鍾肇政創作數十年來,著作等身,1961年發表《濁流三部曲》,為開啟臺灣「大河小說」創作的第一人。他的長篇小說,可分為兩大系列,一是以《濁流三部曲》為代表的自傳體小說,以終戰前夕一個知識青年的成長,反映了整個時代、社會蛻變的軌跡;一是以《臺灣人三部曲》為代表的歷史素材小說,呈現五十年淪日史的真正面目,另外,寫霧社事件的《馬黑坡風雲》、《高山組曲》,也可歸屬此一系列。他的短篇小說則顯現了勇於接受新事物、不斷成長的特色,彭瑞金曾做深入分析:「《殘照》、《輪迴》時期的鍾肇政短篇,對生命的奧祕,對人際的悲歡離合,對人心靈深處隱晦的情欲愛恨,多所窺探。」「從〈中元的構圖〉到〈白翎鷥之歌〉,作家悲天憫人的胸懷不但逐層展露出來,而且漸深漸廣,作家的心靈人格在這裡完成。」1957年發起的《文友通訊》,為戰後第一份作家聯誼性的通訊媒介。1965年編選《本省籍作家作品選集》及《臺灣省青年作家叢書》,具有其文學史價值。另有翻譯日本文學及日據時代臺灣作家等作品多部。

曾獲中國文藝協會文藝獎章、臺灣文學獎、教育部小說創作獎、嘉新新聞獎基金會小說創作獎、吳三連文學獎、國家文藝獎、二等景星勳章、總統文化獎百合獎、二等卿雲勳章、首屆客家終身貢獻獎等獎項。

寫作年表

著作資源

- 最後更新:2025/05/20

- 瀏覽次數:92

桃園市政府文化局桃園文學館

桃園市政府文化局桃園文學館